2026年度から義務化!?排出量取引制度は、中小製造業へ影響アリ!

10月16日~18日に岡山県岡山市で行われた「どてらい市」に出展いたしました。弊社ブースに足をお運びいただいた皆様、ありがとうございました。CO2の可視化や省エネ補助金等、脱炭素にご興味を持たれるお客様もいらっしゃり、私たちもより一層力を入れてご支援していかなければならないと感じました。

さて、温室効果ガスの排出を削減するための取組みが加速する中、企業活動の中で発生するCO2排出量に価格をつけるカーボンプライシングという取り組みが注目されています。カーボンプライシングとは、文字通りCO2排出量に値段をつけて、削減を後押しする仕組みです。

本コラムでは、そんなカーボンプライシングの一つであり、2026年度から日本で本格導入される「排出量取引制度」について取り上げ、その概要と仕組みを分かりやすく整理します。さらに、この制度が中小企業にどのような形で関わってくるのか、そして今からどのような準備が求められるかについても解説していきます。

2026年度から義務化。排出量取引制度とは

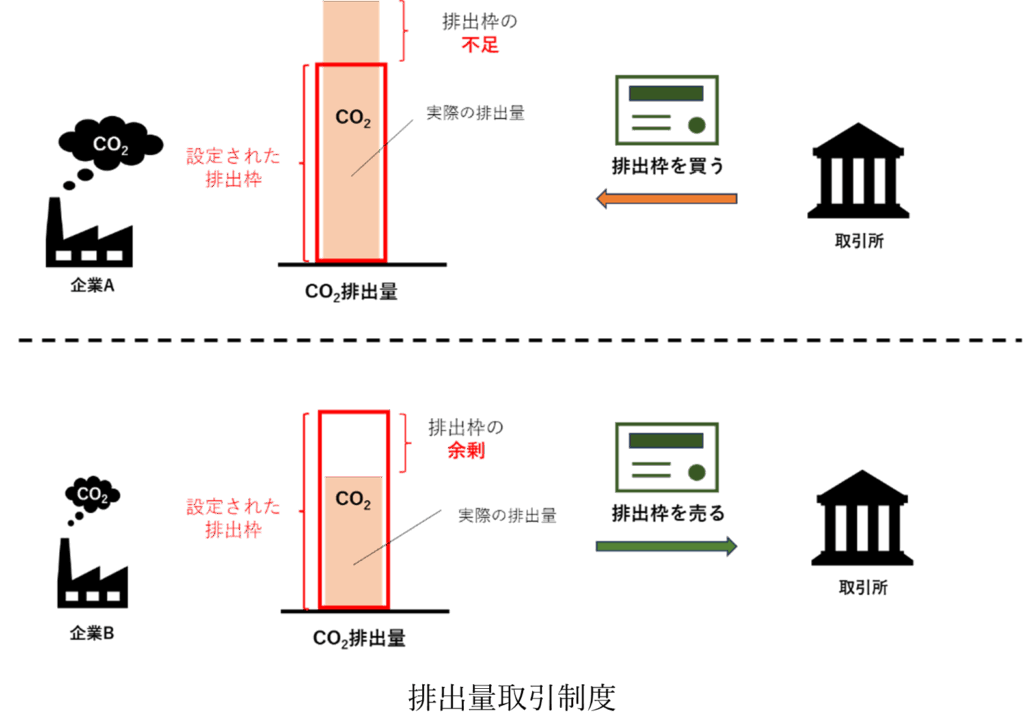

排出量取引制度とは、政府が企業ごとにCO2排出量の上限(排出枠)を設定し、その排出枠の過不足を取引する制度です。企業が排出枠を超えてしまう場合は、排出枠を購入することで調整し、逆に排出量を抑えて枠が余った企業は、その分を市場で販売して利益を得ることも可能です。CO2排出量がコストとして意識されることで、企業に排出削減を促すといった仕組みになっています。

国内外の動向

排出量取引制度は、すでに世界各国で導入が進んでいます。特にEUの「EU-ETS(EU排出量取引制度)」はその代表例で、2005年から導入され、電力や鉄鋼、化学などの大規模排出事業者を対象に、一定の排出枠を超えたCO2排出に対してコストがかかる仕組みとなっています。現在では、企業の排出量削減努力を促すと同時に、排出枠の売買を通じた市場メカニズムが活用されています。

一方、日本国内では、経済産業省が中心となって「GXリーグ(グリーントランスフォーメーションリーグ)」の取り組みが進んでいます。これは脱炭素と経済成長の両立を目指す企業が自主的に参加する枠組みで、CO2排出量の可視化や自主的なクレジット取引、市場創出の試行などが行われています。現時点で数百社が参加しており、大企業だけでなく、一部の中堅・中小企業も加わっています。私たちゼロプラスもGXリーグに参画し、CO2排出量削減の活動を行っています。

このように、国内外で排出量取引制度の整備が進む中、日本でも2026年度からの義務化に向けた制度設計が加速していき、制度が進展するにつれて、その取引の影響はサプライチェーン全体に広がっていくと見られています。

中小製造業も準備が必要

では、こうした制度に対して中小製造業はどのように備えるべきなのでしょうか。

排出量取引制度が始まると、脱炭素対応が経営に与える直接的な影響が大きくなることから、対象となる企業は脱炭素への取り組みに今以上に力を入れていきます。CO2を多く排出している大企業は、自社だけでなくサプライチェーン全体でのCO2削減を強化していくと予想されるため、取引先である中小企業にも脱炭素対応の要請が来る可能性が高いです。

そうした要請に応えられるように中小企業が今から取り組むべきなのは、自社のエネルギー使用量やCO2排出量を「見える化」することです。とはいえ、いきなり難しい計算や制度対応を始める必要はありません。例えば、毎月の電気・ガスの使用量から排出量を概算できる簡易ツールや、自治体や商工会議所が提供する無料の環境診断サービスなど、活用しやすい手段も増えています。

また、省エネ機器への更新や再生可能エネルギーの導入には、さまざまな補助金や支援制度が用意されており、こうした制度をうまく活用すれば、費用を抑えながら脱炭素の取り組みを始めることができます。排出量取引制度が始まると、社会的に脱炭素への意識が高まり、Jクレジット市場も活発化することが予想されます。中小企業は省エネや再エネへの転換による自社のCO2削減量をクレジットとして売却することで、収益につなげることも期待できます。

まとめ

「脱炭素」や「排出量取引制度」というと、どこか遠い話のように感じられるかもしれません。しかし、東京都と埼玉県では既に排出量取引制度が導入されており、取り組みはかなり進んできているのが現実です。中小製造業にとっては、義務化が本格化する前に少しでも多くの情報を集め、使える支援を活用しながら、早めの準備を行うことが重要です。中小企業だからこそ、自社の実情に合った「できることから始める」姿勢が、これからの時代の強みになります。脱炭素の取り組みを日々の小さな工夫や選択の積み重ねから始めていきましょう。