127年間で最も暑い夏…地球が暑くなるのはなぜ?

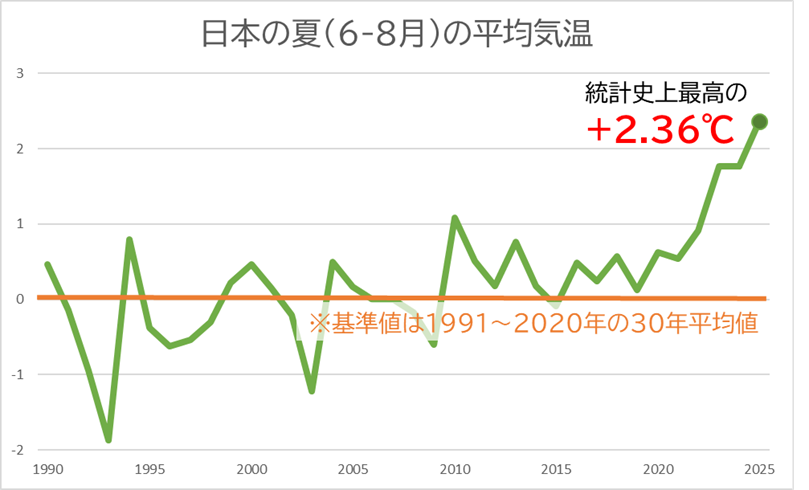

気象庁は、2025年の夏(6~8月)の平均気温が統計開始以来127年間で最も高かったと発表しました。平年との差は+2.36℃となり、これまでの記録だった2024年と2023年の+1.76℃を大幅に上回っています。日本各地で猛暑日が続き、電力需要の増加や農作物への影響、熱中症による救急搬送の増加など、私たちの生活や経済活動に直接的な影響を与えました。

では、なぜ地球はこれほど暑くなっているのでしょうか。その背景には、人間活動が引き起こす地球温暖化が深く関係しています。今回は、記録的猛暑の背景と中小企業が今から取り組むべき対応について解説します。

記録的猛暑の背景

地球温暖化の主な原因は、CO2(二酸化炭素)やCH4(メタン)、N2O(一酸化二窒素)などの温室効果ガスの増加です。温室効果とは、太陽光から降り注いだ日光が宇宙空間へ出ていこうとする時に、大気中の温室効果ガスに跳ね返って再び地表へ降りてくることで地球が暖められる現象です。この現象がなければ地球の平均気温はマイナス18℃まで下がり、生物が暮らせる環境ではなくなってしまいます。

しかし、産業革命以降、人類は化石燃料を大量に使用し、大気中の温室効果ガスを急増させてきました。その結果、CO2の大気中濃度は1750年の278ppmから2024年には420ppmに達しています。この上昇が、地球全体のエネルギーバランスを崩し、温暖化を加速させています。

さらに、2025年の日本の夏は、海水温の異常上昇に加え、2つの高気圧が重なったことで強い日差しが続き、梅雨前線は停滞できず、早期に梅雨明けしたことが記録的な猛暑を招きました。

世界でも同様の傾向が見られ、韓国では統計史上最高気温を記録し、中国・北京でも、6月に40℃近くまで上昇しました。アメリカやヨーロッパ各地では、熱波や森林火災、干ばつなどが相次ぎました。こうした現象は一時的な自然変動だけでは説明ができず、地球温暖化が世界的規模で確実に進行していることを示しています。

気象庁「日本の季節平均気温偏差」より作成

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/list/ssn_jpn.html

(参考)国立環境研究所 地域システム領域 地球環境研究センター

https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/11/11-2/qa_11-2-j.html?utm_source=chatgpt.com

(参考)気象庁

https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_trend.html?utm_source=chatgpt.com

CO2回収技術

地球温暖化の原因である温室効果ガスのほとんどをCO2が占めていることから、近年、CO2を減らすための技術の研究が世界で進められています。その代表が「CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)」と呼ばれる技術です。

CCUSは、工場や発電所から排出されるCO2を回収し、地中深くへの貯留や、有用な製品へ再利用を行う取り組みです。たとえば、コンクリート製造時にCO2をカルシウムやマグネシウムなどと反応させて固化する技術は、すでに実証実験に成功しています。また、CO2と水素を反応させて燃料用の合成メタンを製造する研究も進められています。

ただし、これらはまだコストが高く、実用化には時間がかかるのが現状です。特に中小企業にとっては、すぐに導入するのは現実的ではありません。しかし、今後CO2削減に貢献する新しい技術やサービスの普及を見据えて、情報収集を続けることが大切です。

CCUSについて詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

コラム:24年10月に初開催された展示会「CCUS WORLD」!「CCUS」って何?

https://www.co2-hikaku.com/column/1707/

中小企業に求められる対応

中小企業が温暖化対応を進めるうえで最初に行うべきことは、自社のCO2排出量を「見える化」することです。電力・ガス・燃料の使用量を集計し、排出量を把握することで、削減すべきポイントが明確になります。そのうえで、照明のLED化、省エネ機器の導入、空調の運転時間の見直しなど、コストを抑えつつ効果を上げられる対策から着手することが現実的です。

また、建物の断熱性能向上も効果的です。窓や壁への断熱材導入により冷暖房効率を高め、エネルギー使用量を減らすことができます。これらの対策には国や自治体の補助金制度も整備されています。

さらに、近年の猛暑を受け、熱中症対策も重要課題です。2025年6月施行の改正労働安全衛生法では、事業者に対し作業環境の暑さ指数(WBGT値)の把握や、作業計画・緊急対応手順の整備が義務付けられました。特に製造業や建設業など屋内外での作業が多い業種では、温度管理や休憩時間の確保、空調服の導入など、従業員の健康を守る環境整備が必要です。こうした対策にも補助金制度を活用できる場合があります。2025年10月時点での中小企業が利用可能な補助金制度は以下のとおりです。

(参照)

・業務改善助成金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

・働き方改革推進支援助成金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

・エイジフレンドリー補助金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

環境と従業員の健康を守る取り組みは、企業の信頼性向上や持続的成長にも直結します。中小企業こそ、できるところから一歩ずつ取り組む姿勢が重要です。

まとめ

127年間で最も暑い夏を経験した今、地球温暖化は遠い未来の話ではなく、私たちの目の前で進行している現実です。原因は人間活動により増え続けるCO2であり、解決には排出削減と回収・再利用の両面からのアプローチが必要です。

中小企業にとっても脱炭素は避けられないテーマです。まずはCO2排出量を把握し、できるところから削減に取り組みましょう。今から動き出すことで、将来的なコスト上昇や取引機会の損失を防ぎ、競争力を高めることにつながります。