輸送時のCO2を算出するには?燃料法、燃費法、改良トンキロ法について徹底解説!

先日、運転中にEVトラックを見かけ、物流業界にもカーボンニュートラルの波が広がっていることを実感しました。こうした輸送分野におけるCO2排出の背景には、企業の温室効果ガス排出を広くとらえる「スコープ3」の重要性があります。

スコープ3について詳しくは以下のページをご覧ください。

https://www.co2-hikaku.com/scope3/

なかでも、製品や資材を届けるための輸送は、CO2排出の大きな要因の一つでありながら、その排出量の算出や把握が難しい領域とされています。しかし、脱炭素社会の実現に向けては、輸送に関わる排出量を定量的にとらえ、管理・報告することが、企業の環境責任としてますます求められています。本コラムでは、輸送におけるCO2排出量に焦点を当て、その具体的な算出方法と、それぞれの特徴について解説します。

算出方法(燃料法/燃費法/改良トンキロ法)

輸送におけるCO2排出量の算出には、利用できるデータの種類や輸送形態に応じて複数の方法があります。中でも一般的に用いられるのが、以下の3つの手法です。

①燃料法

燃料法は、実際に使用された燃料の量に基づいてCO2排出量を算出する方法です。使用した燃料の種類と量が正確に把握できれば、最も直接的かつ正確な算出が可能です。主に以下のような式で計算されます。

CO2排出量(t-CO2) = 使用燃料量(L) ÷ 1000 × 排出係数(t-CO2/kl)

②燃費法

燃費法は、輸送距離と車両の燃費性能から燃料使用量を推定し、そこからCO2排出量を求める方法です。燃費法には、以下の式が用いられます。

CO2排出量(t-CO2) = 輸送距離(km) ÷ 燃費(km/L) ÷ 1000× 排出係数(t-CO2/kl)

物流事業者に委託して輸送を行う場合、複数の荷主の荷物をまとめて運ぶ「混載便」、複数の荷主が協力して配送ルートを共有する「共同輸配送」があります。

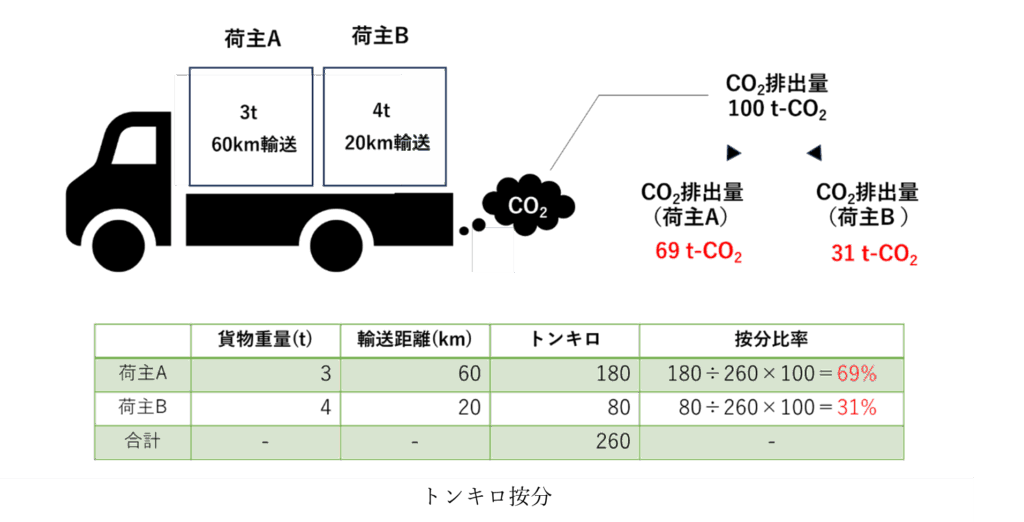

この場合、それぞれの荷主が実際に使用した燃料消費量や燃費を正確に把握できないため、燃料法・燃費法では、燃料消費量や燃費を、基準に基づいて荷主ごとに按分する必要があります。輸送区間ごとの貨物重量に基づいてCO2排出量を按分するのが望ましいですが、実際にはそのような詳細なデータの把握が難しいため、実務上では燃料法・燃費法ともに貨物の重量(t)と輸送距離(km)を掛け合わせたトンキロによる按分が用いられています。

③改良トンキロ法

改良トンキロ法は、燃料使用量が不明な場合に、輸送した貨物の重さと距離に基づいてCO2排出量を算出する方法です。環境省が排出原単位データベースで公開している燃料使用原単位(1tの貨物を1km運んだ時の燃料使用量)の算出式を用いて、以下のように計算されます。

燃料使用原単位(L/ t・㎞)=8.83/(積載率(%)/100)0.812/最大積載量(kg)0.623

CO2排出量(t-CO2) = 輸送量(t) × 輸送距離(km) × 燃料使用原単位(L/t・㎞)÷ 1000×排出係数(t-CO2/kl)

環境省排出原単位データベース:

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html

改良トンキロ法では、どのくらい荷物を積んでいるかがCO2排出量に関わるため、車両の積載率を考慮する必要があります。積載率が高いと、1回の輸送でたくさんの荷物を効率よく運べるため、荷物1tあたりのCO2排出量は少なくなります。逆に、積載率が低いと効率が悪くなり同じ距離でも多くのCO2を排出してしまいます。そのため、積載率が上がるほど燃料使用原単位が小さくなるという関係があります。

実際の計算例

ここでは、ある製品を以下の条件で輸送した場合を想定し、先ほどの3つの算出方法でCO2排出量を実際に計算してみます。

【前提条件】

・輸送手段 : 中型ディーゼルトラック

・輸送距離 : 3000km

・輸送量 : 3t

・使用燃料 : 軽油

・使用燃料量 : 1000L

・軽油のCO2排出係数 : 62t-CO2/kl

・トラックの平均燃費 : 4km/L

・積載率50%

①燃料法による算出

使用燃料量(L) ÷ 1000 × 排出係数(t-CO2/kl) = CO2排出量(t-CO2)

1000L÷1000×2.62t-CO2/kl= 2.6t-CO2

②燃費法による算出

輸送距離(km) ÷ 燃費(km/L) ÷ 1000× 排出係数(t-CO2/kl) = CO2排出量(t-CO2)

3000km÷4km/L÷1000×2.62t-CO2/kl = 2t-CO2

③改良トンキロ法による算出

燃料使用原単位(L/t・km)=8.83/(積載率(%)/100)0.812/最大積載量(kg)0.623

8.83/(50%/100)0.812/6000kg0.623=0.05 L/t・㎞

輸送量(t) × 輸送距離(km) ×燃料使用原単位(L/t・㎞)÷ 1000 × 排出係数(t-CO2/kl) = CO2排出量(t-CO2)

3t×3000km×0.05L/t・㎞÷1000×2.62t-CO2/kl = 1.2t-CO2

このように、同じ輸送条件でも算出方法によって結果に差が出ることがわかります。

各算出方法のメリット・デメリット

では一体どの算出方法を用いるのが良いのでしょうか?ここからは、各手法のメリットとデメリットを整理していきます。

①燃料法

【メリット】

・実際の燃料使用量に基づくため算出精度が高い

・個別の車両・運行単位での詳細な分析が可能

【デメリット】

・給油記録や燃料管理データの取得・整備が必要

・複数車両を管理する場合は集計が煩雑になる可能性がある

②燃費法

【メリット】

・比較的簡単に算出ができ、燃料データがなくても、輸送距離と燃費データがあれば計算可能

・車両の種類ごとの分析がしやすい

【デメリット】

・燃費の変動(積載量・渋滞など)を反映しづらいため、燃料法よりも精度が低い

・輸送を委託している場合にはデータ収集が難しい

③改良トンキロ法

【メリット】

・輸送量と輸送距離から算出が可能

・輸送を委託している場合に算出がしやすい

【デメリット】

・あくまで平均値を用いた算出方法のため精度が低い

・車種や輸送距離によって異なる原単位を用いる必要があるため手間がかかる

各算出方法によって特徴が異なるため、目的やデータの状況に応じて使い分けることが大切です。精度を重視するなら「燃料法」、手軽さを求めるなら「燃費法」、委託輸送の場合や輸送全体の把握がしたいときには「改良トンキロ法」が適しています。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合った方法を選ぶことが、効果的なCO2排出管理につながります。

まとめ

輸送におけるCO2排出量は、企業のサプライチェーン全体で大きな割合を占めています。輸送の排出量算定には燃料法、燃費法、改良トンキロ法といった様々な手法があり、それぞれ特徴や精度が異なるため、自社に合った方法で算出することが重要です。輸送時のCO2排出量の算出をお考えの方は、ぜひ本コラムを参考に算出してみてください。