そもそもエネルギーとは?日本のエネルギー政策を知る!

9月5日~6日に香川県高松市で行われた「どてらい市」に出展いたしました。国内有数の工作機械メーカーや商社などが集まる一大イベントです。弊社ブースにも販売店さんのご紹介もあり、多数のお客様にご来場いただきました。ありがとうございました。脱炭素経営への促進の一助を担わせていただくべく、今後も精進してまいります。

さて、電気代や燃料費の高騰が続き、ここ数年で「エネルギーコストの重さ」を実感されている経営者の方も多いのではないでしょうか。エネルギー問題は、もはや環境対応にとどまらず、企業の存続や競争力に直結する経営課題となっています。こうした状況を理解するためには、まず「日本のエネルギー事情」と「国の政策の方向性」を知ることが大切です。今回は、日本のエネルギー自給率や国の取り組み、そして中小企業が実践できる対策について解説します。

日本のエネルギー事情(自給率)

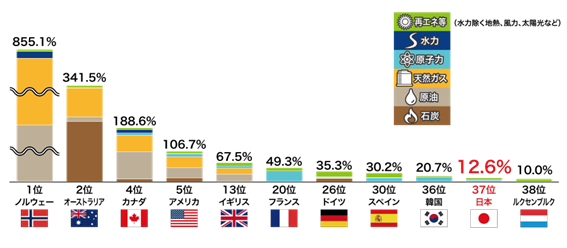

日本は、石油・天然ガス・石炭といった化石燃料の多くを輸入に頼る、資源に乏しい国です。そのため、2022年のエネルギー自給率はわずか12.6%と、先進国の中でも極めて低い水準にあります。

(出典)経済産業省資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/energy_in_japan2024.pdf

この低い自給率は、日本が世界情勢に左右されやすく、価格や供給リスクが高いことを意味します。昨今のロシア情勢や中東の不安定化、さらには円安や世界的なインフレも、日本の燃料輸入コストを押し上げる一因となっています。

加えて、国内の発電構成にも課題があります。2023年度の日本の発電の約68.6%は火力発電によって賄われています。火力は他の電源に比べてCO2排出が最も大きく、電力部門の脱炭素化を難しくしている要因です。

(参考)経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250425004/20250425004.html

日本のエネルギー政策

日本のエネルギー政策は、脱炭素社会の実現とエネルギーの安定供給を両立させることを目的に策定されています。政策の内容は多岐にわたりますが、ここでは代表的な取り組みとして、以下の3点をご紹介します。

①省エネルギーの推進

国は、工場やオフィス、運輸などあらゆる産業で省エネを進めています。そのために省エネ基準を設け、自動車や設備、家電など多くの機器が自然と省エネ型に切り替わる仕組みを整えています。企業が設備を更新する際には、省エネなものを選べるよう支援しています。

②再生可能エネルギーの導入拡大

政府は、太陽光や風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーを増やすことで、国内のエネルギー自給率を上げ、CO2の排出を減らそうとしています。再生可能エネルギーを増やすことは、化石燃料への依存を減らし、将来的な電力の安定にもつながります。

③電源構成の最適化

現在は火力発電に頼る割合が高く、CO2排出量も大きい状況です。原子力発電は、安定供給と自給率向上の観点から必要な電源の一つとして位置づけられており、国の方針として再稼働や安全性の確保が議論されています。

経済産業省の想定では、このエネルギー政策が2050年までに再エネを100%にした場合、電気代は1kWhあたり63.4円となるという試算をしています。2023年度の平均的な電気代が1kWhあたり28.8円程度であるため、2倍以上の値上がりが見込まれます。

国のエネルギー政策は電気代にも大きな影響を与える可能性があり、企業としても自らの対策を考えることが欠かせません。

(参考)経済産業省資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2021/043/

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/pdf/energy_in_japan2024.pdf

中小企業ができること

「省エネ」と「再エネ」は、中小企業においても実践することができます。さらに国や自治体の補助金や助成金を活用すれば、投資負担を抑えて導入できます。

比較的取り組みやすいのは、日々のエネルギー使用量を見直す省エネです。

例えば、工場や事務所の照明をLEDに切り替えたり、空調や生産設備の稼働時間を見直したりするだけでも効果が期待できます。電力使用量を「見える化」するとより効率的に管理することができます。これらは初期投資が比較的少なく、短期間で効果を実感しやすい分野です。さらに、「省エネルギー投資促進支援事業」などの補助金を活用すれば、導入コストを大幅に抑えることができます。

次のステップとして、自家消費型の太陽光発電や蓄電池などを導入する「再エネ」も有効です。これらは、初期費用はかかるものの、電力の自家消費により電力コストの変動を抑え、長期的には経費削減につながる可能性があります。また、脱炭素経営に取り組む企業として、取引先などへの有効なアピールにも繋がります。国や自治体も補助金などを用意しているので、中小企業でも導入しやすくなっています。

これらの制度は複雑な場合もあるため、専門家などに相談しながら、自社に合った制度を組み合わせて利用することが可能です。

まとめ

日本はエネルギーを海外に頼る構造的な課題を抱えており、電力の安定供給や価格変動は今後も重要な経営テーマとなります。こうした中で、省エネは短期的にコスト削減につながり、再エネは初期投資はかかるものの長期的な電力コストの安定化や経費削減に寄与します。

エネルギー問題は国全体の課題であると同時に、各企業の競争力に直結するテーマです。まずは身近な省エネから取り組み、国や自治体の制度をうまく活用することを検討してみてはいかがでしょうか。