CO2排出量把握の基本!スコープ1算定方法と削減手段を解説

この度、兵庫県伊丹市が立ち上げた「いたみ脱炭素コンソーシアム」に私たちゼロプラスも参画させていただくことになりました。本コンソーシアムは、伊丹市内の企業の脱炭素への取り組みを支援していくものです。多くの企業が脱炭素に踏み出せるよう、全力でサポートさせていただきます。

さて、取引先からCO2排出量の報告を求められ、何から手をつければいいのか戸惑っている企業も多いのではないでしょうか。中小企業が自社のスコープ1・2を算定することは、取引先である大企業のスコープ3の報告を支える重要な役割を果たします。こうした背景から、環境省も中小企業においてはスコープ1・2の算定から始めることを推奨しています。今回はその第一歩であるスコープ1に焦点をあて、具体的な算定方法を解説します。

スコープ1とは

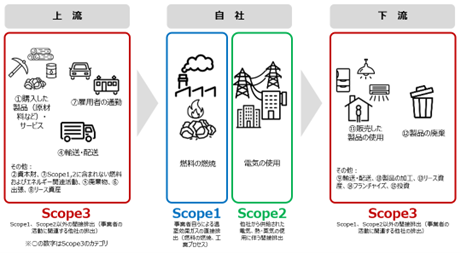

温室効果ガスの排出量は、算定の範囲に応じてスコープ1、スコープ2、スコープ3の3つに区分されます。 CO2排出量を算定する最初のステップが、今回解説するスコープ1の算定です。

スコープ1とは、自社の設備や車両などから直接排出される温室効果ガスのことです。 典型的な例として、以下のようなものが挙げられます。

・自社所有の車両やフォークリフトで使用する燃料(ガソリン・軽油)

・工場での溶接や切断で使用する燃料ガス(炭酸ガス、アセチレンガス、混合ガスなど)

・事務所での給湯や暖房器具で使用する燃料(都市ガス、プロパンガス、灯油など)

まずはシンプルに「自社で燃料を燃やして発生する温室効果ガスは、すべてスコープ1」と覚えておくと分かりやすいでしょう。スコープ1とスコープ2は、自社でコントロールしやすく、比較的実行しやすい削減策を講じることが可能です。

(出典)経済産業省資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/scope123.html

スコープ1の算定方法

スコープ1の算定は、燃料の使用量を把握し、排出係数を掛けるという2つのステップで計算できます。

(計算式)CO2排出量 (t-CO2) = エネルギー使用量 × 排出係数

エネルギーの種類によって使用量の単位(Lやm³など)が異なるため、排出係数の単位とそろえてから計算しましょう。

【計算事例】 新潟県三条市の精密板金加工業A社の場合

A社では、以下の燃料を年間で使用しています。

・社用車(営業用): ガソリン 960 L

・フォークリフト: 軽油 3,420 L

・事務所の暖房: 灯油 6,740 L

・溶接工程: LPガス 39.7㎥

これらの燃料使用量に、環境省が公表している排出係数を掛けて、Scope1のCO2排出量を計算します。

(参考)環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

・ガソリン

960 (L) × 0.00229 (tCO2/L) = 2.20 t-CO2

・軽油

3,420 (L) × 0.00262 (tCO2/L) = 8.96 t-CO2

・灯油

6,740 (L)× 0.00250 (tCO2/L) = 16.85 t-CO2

・LPガス

39.7 (㎥) × 0.00598 (tCO2/㎥) = 0.24 t-CO2

最後に、これらをすべて合計します。

A社のスコープ1排出量 = 2.20 + 8.96 + 16.85+ 0.24 = 28.25 t-CO2

スコープ 1の削減方法

スコープ1を削減するには、自社で直接使う燃料を減らすか、燃料の種類を変えることが基本です。ここでは、中小製造業でも取り組みやすい3つの方法をご紹介します。

①設備の効率化

古い設備はエネルギー効率が悪く、燃料の無駄が多くなりがちです。よりエネルギー効率の高い新しい機械に入れ替えることで、同じ作業でも燃料の使用量を減らすことができます。省エネ設備を導入する場合は、国や自治体の補助金を活用できる場合もあり、コストを抑えて設備の入替を行うことも可能です。

②作業プロセスや運用改善

すぐに設備の入替が難しい場合でも、日々の業務を工夫することで削減が可能です。例えば、少量ずつ何度も溶接するよりも、まとめて一度に加工する方が燃料の使用を減らせる場合があります。また、休憩や待機の時間はこまめに機械を止める、必要以上に温度や出力を上げないといった地道な取り組みも、積み重ねることで削減効果につながります。

③燃料の転換

同じ仕事をする場合でも、燃料の種類によってCO2の排出量は異なります。例えば、重油や灯油を使っている設備を都市ガスやLPガスに転換するだけでも、排出量を抑えることができます。さらに、電気式の設備に切り替えることも有効です。電気はスコープ2に区分され、再生可能エネルギー由来の電力に切り替えることで、さらなるCO2削減を目指せます。

まとめ

自社の排出量を明確に提示できることは、近年増えている大手取引先からのCO2排出量に関する問い合わせにも迅速かつ的確に回答できることにつながります。これは、サプライヤーとしての信頼性を高め、ビジネスチャンスを維持・拡大していく上での大きな優位性となるでしょう。自社の排出量をデータで捉え、経営戦略に活かすことで、脱炭素経営をはじめていきましょう。