中小企業にも求められる脱炭素、日本の目標は?

7月下旬に、北海道北見市で気温39.0℃を記録したというニュースを目にしました。これは、観測史上、北海道内で最も高い気温だったそうです。北海道は避暑地としてのイメージがあっただけに、このニュースはとても衝撃的でした。同時に、地球温暖化が実際に進行しているということを強く実感し、CO2排出量を減らすための取り組みがこれからより一層重要になってくると感じました。

現在、日本では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、CO2排出削減目標を掲げ、それに応じた多くの政策を動かし始めています。本コラムでは、そうした日本の脱炭素目標の全体像と、それに伴う中小企業への影響について、わかりやすく整理していきます。

日本の脱炭素目標

現在の日本における温室効果ガスの排出量のうち、8割以上がエネルギー起源の二酸化炭素によるものです。このため、再生可能エネルギーの導入拡大や化石燃料依存からの脱却といったエネルギー政策の見直しが、脱炭素社会の実現に向けて極めて重要な課題となっています。

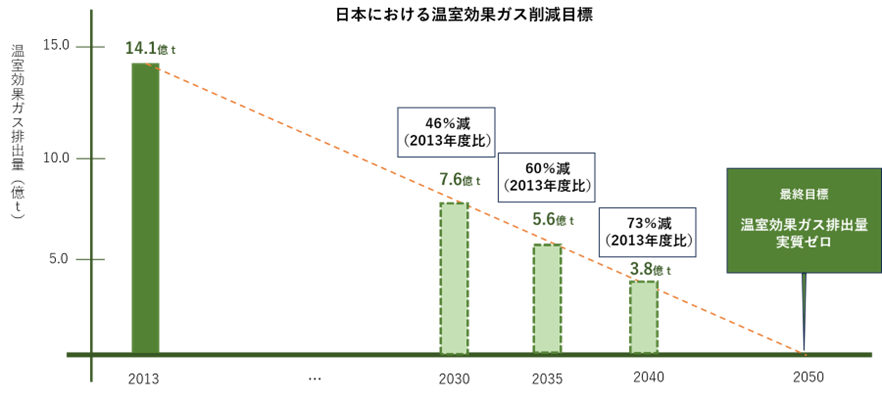

こうした状況を踏まえ、日本政府は2050年のカーボンニュートラル実現を最終目標としつつ、その達成に向けて、2013年度比で2030年に46%減、2035年に60%減、2040年に73%減と、段階的な温室効果ガス削減目標を掲げています。2023年度のCO2排出量は2013年度比で27.1%減少という過去最低値を記録し、目標の達成に向けて順調に減少しています。

参照:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai11/siryou2.pdf

これらの目標は、国際的な気候変動対策の流れに沿ったものであると同時に、日本国内の産業や社会全体の構造を見直す必要性を突き付けるものとして捉えることもできます。

具体的な施策

ここからは脱炭素に向けた主な施策についてまとめていきます。日本では、脱炭素目標の達成に向けて、エネルギー供給と需要の両面から多角的な施策を展開しています。まず供給面では、以下の施策が主に進められています。

・再生可能エネルギーの導入拡大

・石炭火力の高効率化と抑制

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画によると、再生可能エネルギーの導入拡大は、太陽光や陸上風力を中心に、2040年までに電源構成における非化石エネルギーの比率を4割から5割程度へと引き上げる方針です。また、石炭火力については、非効率な設備の段階的な廃止と効率的な装置への転換が進められています。

参考:https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_02.pdf

一方、需要側では、以下の施策が主に進められています。

・省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進

・運輸分野の効率化

・Jクレジット制度の活性化

脱炭素に向けた取り組みとして、省エネルギー性能の高い設備や機器の導入が強く促進されており、電化やクリーンな燃料への転換も支援されています。また、運輸分野では、輸送効率の向上が進められており、燃料の脱炭素化も含めた包括的な改革が進行中です。加えて、企業や自治体の排出削減努力を見える化し、取引可能とするJクレジット制度の活性化も進められています。

さらに2035年以降に向けては、成長志向型カーボンプライシングの導入やGXを軸とした新たな市場の創出といった、経済成長と脱炭素の両立を目指す政策も本格化しつつあります。これらの取組みは企業活動の在り方そのものを大きく変えていくことが予想されます。

中小企業への影響

国の脱炭素施策は年々強化されており、大企業だけでなく中小企業にも対応を求める動きが始まっています。大企業の取り組み拡大によって、サプライチェーン全体でCO2削減が進み、取引先である中小企業へも脱炭素対応の要請が届いています。しかし、中小企業が脱炭素対応を行う場合、賃金・人材の不足、省エネ設備や再生可能エネルギー導入の初期投資負担といった点が大きな課題となります。さらに、日常業務と並行して対応を進めるには時間的な制約も伴うことから、脱炭素対応に遅れが生じ、受注減少や取引先縮小につながる可能性があります。

こうした課題に対応するためには、まず国や自治体の補助金や助成金などの支援制度を活用して初期負担を抑えること、既存人材に対する脱炭素関連の教育や研修を通じて社内体制を整備することが有効です。また、脱炭素対応を特別な活動としてではなく、業務改善や経費削減の一環として日常業務に組み込む工夫も効果的です。

これらの取り組みにより、省エネや再エネ導入によるエネルギーコスト削減、企業のブランド価値の向上、取引先や金融機関からの信頼確保といったメリットが期待できます。

まとめ

脱炭素社会への移行は、国の目標であると同時に、すべての企業に求められる責任でもあります。中小企業にとっては大きな負担となることが予想されますが、早めの対応が将来のリスク回避や事業継続に直結します。制度を上手に活用しながら、持続可能な成長への道を模索していくことが重要です。