売る?使う?太陽光で発電した電気の使い方について解説します!

最近、日差しが強くなり、少し暑さを感じるようになってきました。涼しく過ごしたいけれど、電気代が頭をよぎる、そんな季節が近づいています。

さて近年、エネルギーコストの高騰やカーボンニュートラルへの対応が企業に求められる中で、「再生可能エネルギー」の活用が注目されています。その中でも太陽光発電は、比較的導入のハードルが低く、自社施設の屋根や遊休地などを活用しやすいため、中小企業でも取り組みやすい選択肢となっています。

本コラムでは、太陽光発電の基本から、電力を「使う」方法と「売る」方法まで、企業が導入を検討する際に押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

太陽光発電について

太陽光発電は、太陽の光を直接電気に変える技術であり、発電時にCO2を一切排出しない環境に優しいエネルギーです。経済産業省によると、国内の電源構成のうち太陽光発電が占める割合は毎年増加傾向にあり、2023年時点で9.8%を占めています。

企業が導入する目的としては、電力コストの削減、環境貢献、非常用電源の確保などが挙げられます。発電した電力は基本的には「自社で使用」し、余った電力を「売る」という形で運用していくことが多く、2023年時点では屋根設置の事業用太陽光発電量の46.3%が自社で使用されています。

参考:経済産業省(p.32)

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/100_01_00.pdf?utm_source=chatgpt.com

発電電力を「使う」:自己所有・リース・PPA

近年、発電した電力を自社で消費する「自家消費型」が増加しています。特に昼間の電力使用量が多い工場や事務所では、直接コスト削減につながるメリットがあります。

「自家消費型」の導入形態には以下の3つがあります。

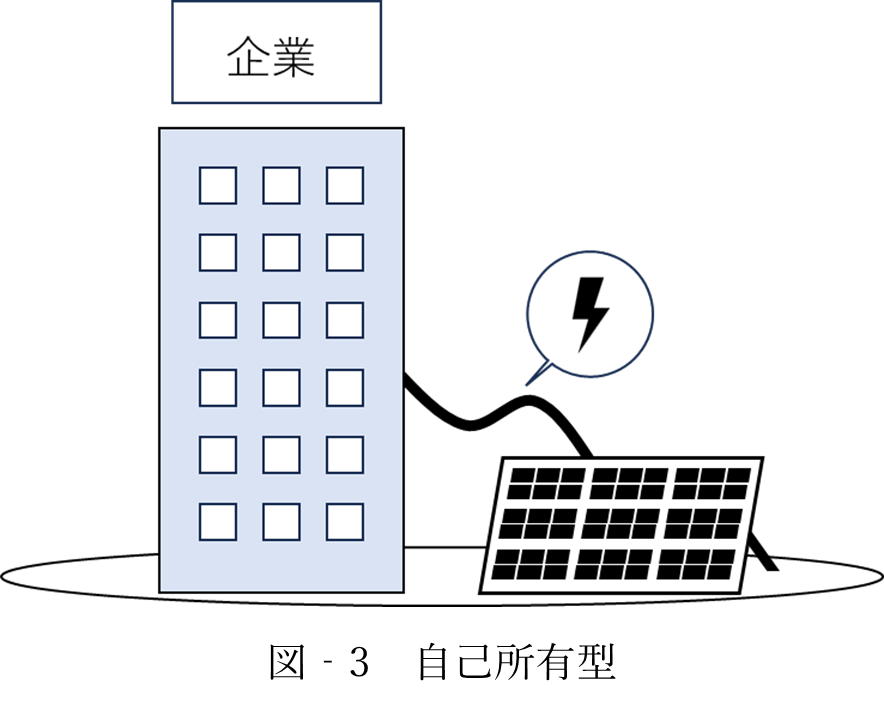

自己所有型

企業が設備を購入し、自社の敷地や建物に設置して使う方法です。長期的には最も経済的で、電力単価の高騰リスクにも備えられます。一方で、導入初期に多額の設備投資が必要になります。

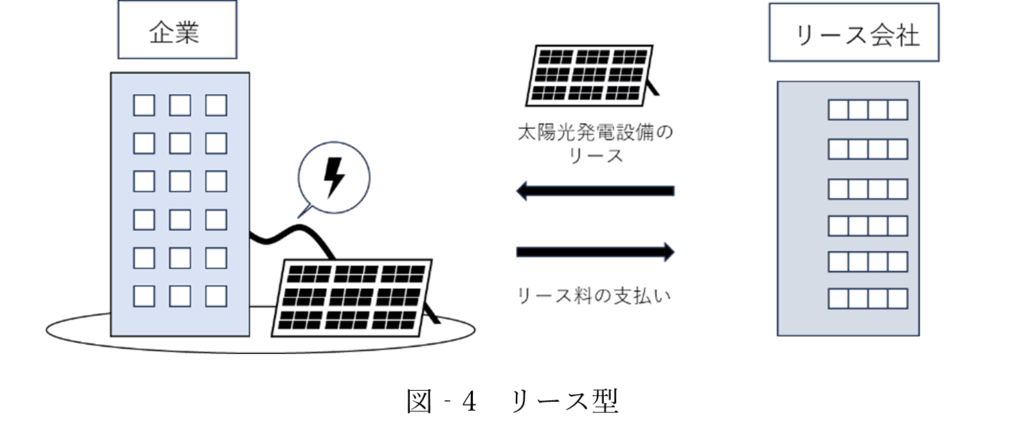

リース型

発電設備はリース会社などの第三者が所有し、企業がそれを借り、月々のリース料を支払うという形態です。リース料の支払いのみで、太陽光発電設備を導入できるため、初期投資を抑えることができます。一方で、10年以上の長期契約で途中解約が難しく、長期的な総額費用は自己所有よりも高くなります。

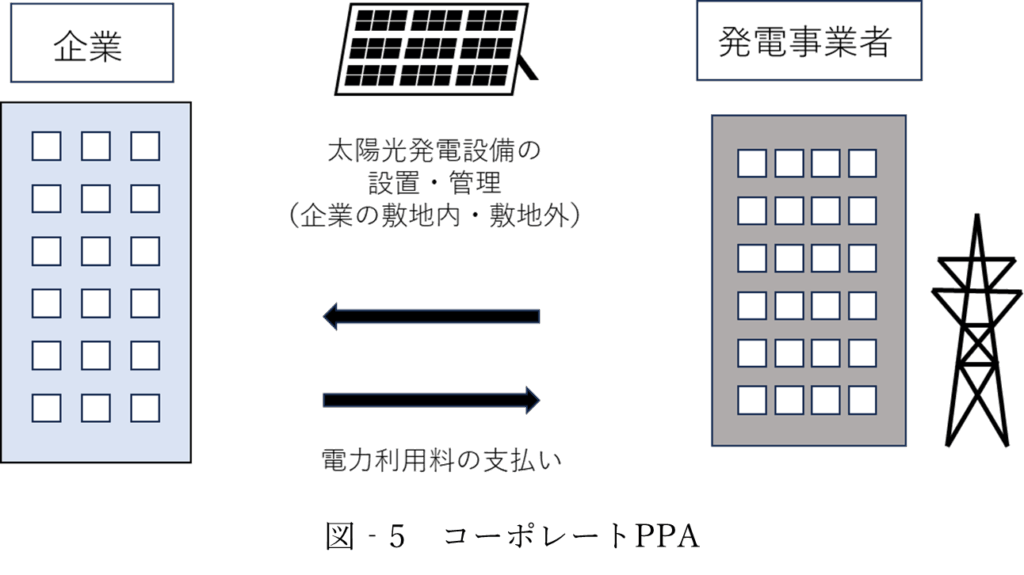

コーポレートPPA

発電事業者と長期契約を結び、発電された再生可能エネルギー由来の電力を購入するという方法です。初期費用を抑えて太陽光発電設備を導入でき、契約内容によっては、自社に設備を設置しなくても再エネ電力を受電することができます。一方で、契約内容が複雑で、途中解約が難しいという点があります。コーポレートPPAについて詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

コラム:コーポレートPPAとは?https://www.co2-hikaku.com/column/1920/

太陽光で発電した電気は、事務所の照明や空調、工場の機械設備等の稼働に利用することで、電気代とCO2排出量の削減につながります。また、導入コストはかかりますが、蓄電池を導入し日中に発電した電気を蓄電しておくことで、夜間や緊急時にも電気を利用することができます。

発電電力を「売る」:FIT・FIP制度の活用

太陽光発電によって得られた電力は、電力会社などに売電することで、収益化をすることができます。ここでは、代表的な二つの制度を紹介します。

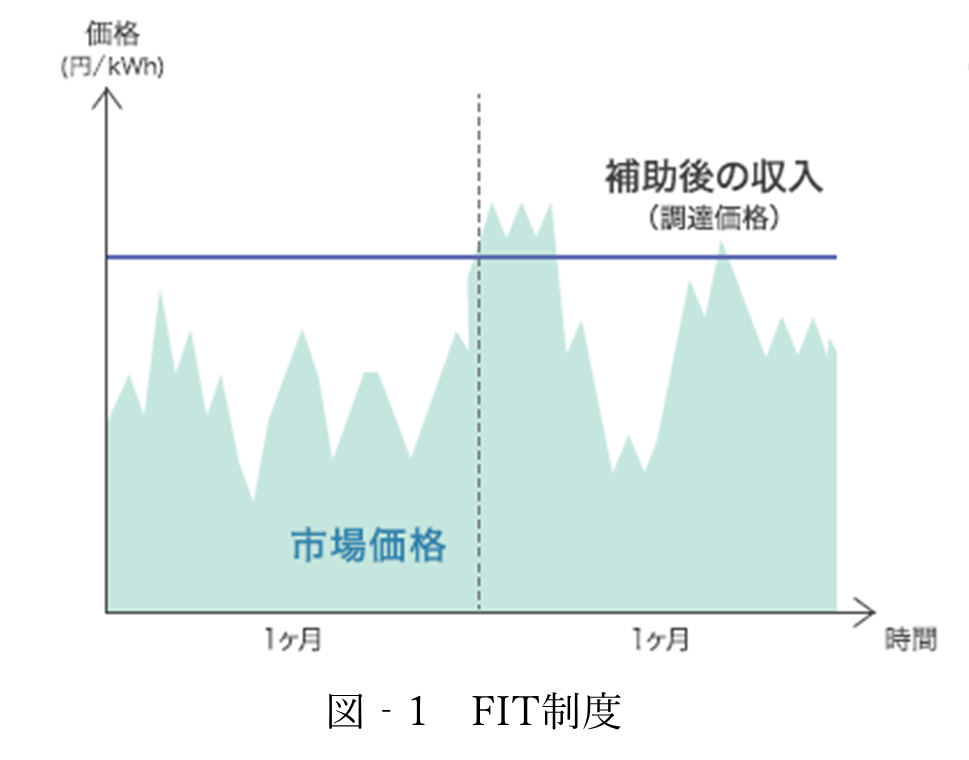

FIT制度(固定価格買取制度)

FIT制度は、発電した電力を1kWh当たりの固定価格で政府が一定の期間において買い取るという制度です。発電した電力を政府が定めた価格で買い取るため、長期間にわたって安定した収益が見込め、発電量に応じて収益が多くなります。

一方で、FIT制度導入当初に比べ太陽光設備導入コストが低下したことによって買取価格は年々引き下げられています。市場価格が適用されるFIP制度への移行が進められていることもあり、以前に比べて収益性が低下しています。

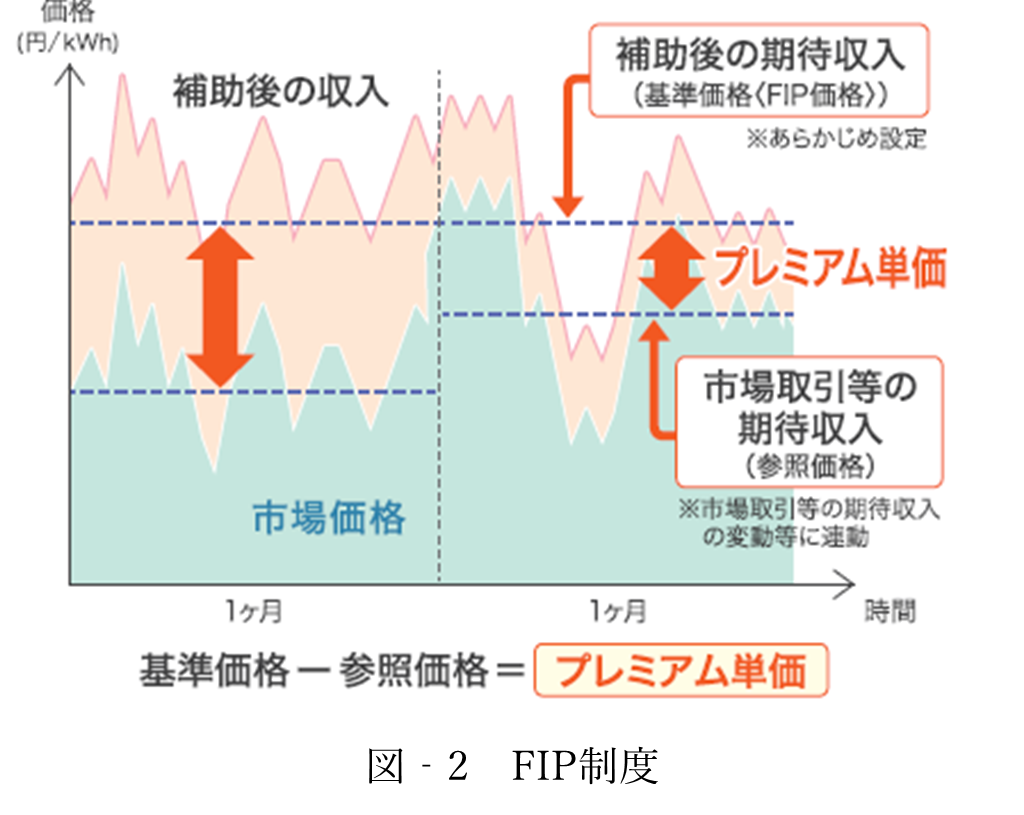

FIP制度(フィードイン・プレミアム制度)

FIP制度は、市場価格に上乗せして収益を得る仕組みです。FIT制度とは異なり、発電事業者が市場に売電し、その価格に加えて政府より一定のプレミアム単価が支払われる形で収益が得られます。つまり、市場価格と連動しているため、発電事業者には収益の不安定性といったリスクが伴いますが、市場価格が高騰した際にはFIT制度より収益が高くなる可能性があります。

出典:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2024_fit_fip_guidebook.pdf

まとめ

企業にとって、太陽光発電は「使って電力コストを下げる」「売って収益を得る」という2つの大きな活用方法があります。近年では、発電電力の買取価格の下落や電気料金の高騰により、発電した電力は自社で使用して余剰分を売却するという活用方法が主流となっています。

脱炭素化が進む中で、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの活用は、コスト管理だけでなく企業価値の向上や取引先との信頼構築にもつながっていくと考えられます。将来の競争力確保や環境対応のためにも、まずは自社の電力使用状況や設備環境を見直し、自社に合った導入方法を検討してみてはいかがでしょうか。